本サイト(www.arc-c.jp)は、快適にご利用いただくためにクッキー(Cookie)を使用しております。

Cookieの使用に同意いただける場合は「同意する」ボタンを押してください。

なお本サイトのCookie使用については、「プライバシーポリシー」をご覧ください。

Close

米国ハーバード大学の経営大学院であるハーバード・ビジネス・スクールの教育理念に従い創刊された『ハーバード・ビジネス・レビュー』(HBR)。1976年にその日本版としてダイヤモンド社が創刊した『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』(DHBR)誌は、来年で50周年を迎えます。いつの時代も変わらず「海外の最新経営コンセプトを読みやすい日本語にして日本市場に届ける」ことがDHBRの使命と常盤編集長は言い切ります。紙からデジタルへと大きく変わる環境の中で、世界的なマネジメント誌はどのようにメディアの将来を切り拓くのか。海外誌のローカライズから生成AI時代における経営論、翻訳の未来まで多角的で興味深い対談になりました。

左から、齊藤、大里、常盤 亜由子様、坂野

大里:来年50周年を迎える『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』(DHBR)誌ですが、長期間にわたりグローバルな経営知を日本市場に伝えてきた想いと編集上の工夫などを中心に、DHBR誌についてご紹介いただけますでしょうか。

常盤様:まず、創刊から変わらぬDHBRの使命として、米国のみならず海外の最新経営コンセプトをできるだけ読みやすい日本語にして読者の皆様にお伝えすることが挙げられます。国内メディアだけをフォローしていても得られない経営トピックやテーマ、経営コンセプトをいち早く、臨場感を持って日本の読者の方々にお届けすることこそがDHBRの第一の使命であり、これ自体は創刊以来、変わっていません。

一方で、グローバルコンテンツの日本ローカライズもDHBRの大切な側面です。ローカライズの必要性はテーマによってさまざま。一例として、国内でも昔から情報ニーズが高い人材系のテーマを挙げると、コロナ禍以降の米国では、"Quiet quitting(静かなる退職)"や"Great resignation(大退職時代)"といったワードが大変流行りました。しかし日本では米国ほどの大量退職は起きませんでした。ですから、HBRの特集をそのまま翻訳しても、日本の読者にはあまりピンときません。

大里:そういう時はどのように対応なさっているのですか?

常盤様:こういう時は特集の組み方を工夫して、日本の読者にも共感いただけるような文脈を独自に作ります。どの論文をピックアップし、どういう順番で並べ、日本オリジナルの記事を追加し......といったローカライズを施して、日本の読者向けに1本筋が通った特集パッケージを作るのです。こうすることで、海外の事例も踏まえつつ、日本の読者が読んでも納得できる特集をお届けするようにしています。

大里:なるほど。それでは経営テーマの選択において意識なさっていることはありますか?

常盤様:2つ意識していることがあります。1つは、昔から追い続けているタイムレスなテーマ。もう1つは、以前はほとんど扱わなかったけれども新たにチャレンジするテーマです。タイムレスなテーマには、先ほど申し上げた人材系のテーマのほか、経営戦略や組織論、チームビルディング、リーダーシップ、意思決定などが挙げられます。

一方のチャレンジングなテーマとして、ここ最近では2025年9月号で取り上げた「休む」をテーマにした特集があります。DHBRの49年の歴史の中で「休む」ことを特集にしたのは、これが初めてだと思います。ベースにはHBRのサバティカル(長期休暇制度)特集があります。ただし、これをそのまま取り上げるのは日本では時期尚早と考え、今回の「戦略的に休む」特集というかたちにローカライズしました。日本でも「サバティカル」という言葉は浸透しつつありますが、まだ経験者は少ないですし、こぞって各社が取り入れるフェーズでもないと考えたからです。

大里:それでも、そのテーマをお蔵入りにはしなかったのですね。

常盤様:はい、日本でもコロナ禍を経て働く人の仕事観や人生観は大きく変わり、組織としての制度設計も確実に進んだと思ったからです。「休む」ことに対する日本人の意識は、以前はかなりネガティブなものでしたが、現在では「休むことも仕事の1つ」というところまで変わっています。そこで、「サバティカル」という言葉は特集名にこそ使わなかったものの、これをテーマに扱った論考も混ぜつつ、日本なりの「休むという仕事術」にフォーカスした、DHBRとしてはかなりチャレンジングな特集をつくりました。

大里:組織を主役とした論文や特集のイメージがありましたが、よりパーソナルな部分に着目するようになったということですね。

常盤様:そうです。今までDHBRでは個人をテーマとして扱うにせよ、あくまで「組織の中の私」という観点がほとんどでした。組織における「私」、リーダー的ポジションを担う「私」にとって、「オンビジネスで役立つヒントは何か」という切り口が多かったことは確かです。それが最近になって、よりパーソナルな「私」、1人の人間としての「私」が、自分のキャリアを考えたときに、例えば「休むことをどう捉えるか」というような、より個人寄りの記事も扱うようになってきました。

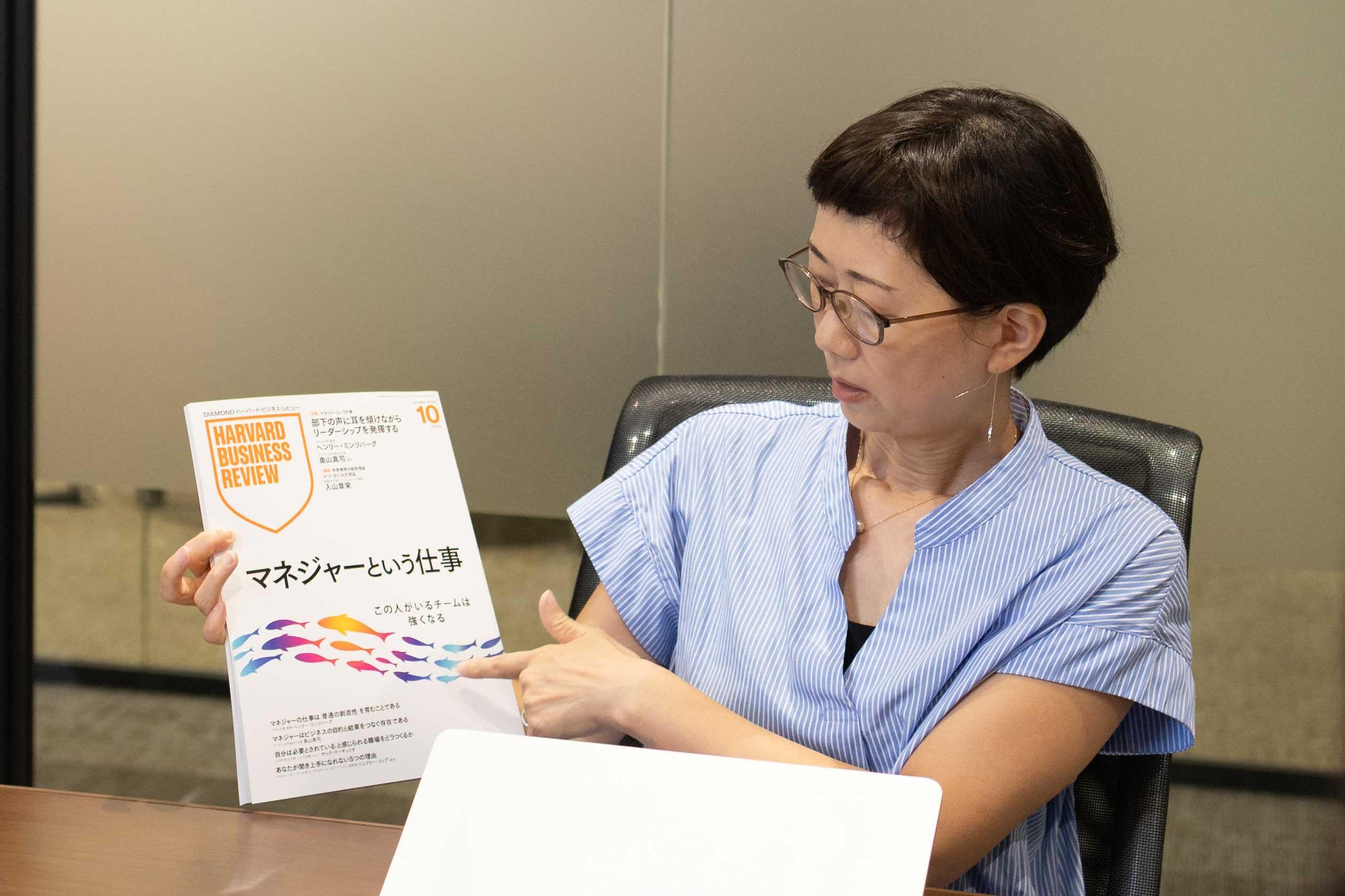

坂野:DHBRはビジュアルにも大変凝っていていつも感心するのですが、特集の表紙デザインの意図や制作プロセスについて教えてください。

常盤様:DHBRでは表紙にかなり力を入れていて、毎号、表紙を決めるだけの会議まで開いています。特集のコンセプトに基づいたデザインや色の選択などを含め、かなりの時間をかけて仕上げます。特集で扱うテーマや伝えたいメッセージをいかに読者に伝えるかなど、編集の想いを乗せる部分は多いですね。

坂野:編集後記でも言及なさっていましたね。

常盤様:ここ最近、特に若い世代の間では「管理職は罰ゲームである」と厄介視する傾向が強まっています。しかし、マネジャーの仕事1つで会社組織は繁栄もするし、傾きもする。経営学の権威として有名なヘンリー・ミンツバーグ教授も、会社の屋台骨としての役割こそがマネジャーの仕事と言っています。そこでDHBRは、現代の日本でネガティブに捉えられがちなマネジャーの仕事に光を当て、マネジャーにエールを送る意味合いも込めて10月号は「マネジャーという仕事」と題する特集を組みました。それを魚の群れと同心円状に広がる色で表現したのが10月号の表紙です。

坂野:紙媒体の場合だと、書店売りを意識した表紙デザインも必要になりますね。

常盤様:書店を訪れた潜在読者の方に手に取っていただけるような表紙づくりを心がけています。DHBRの特集はコンセプチュアルなテーマが多いので、ビジュアル化することに毎号苦労していますが......。店頭で伝わるメッセージは表紙次第で大きく変わります。そうしたことを何度もシミュレーションしながら作り上げています。特集のテーマについて事前知識ゼロと言ってよい方に、たまたま目にしたDHBRに手を伸ばしていただけるような魅力的なデザイン性を備え、届けるべき読者の方にわたしたちの想いを瞬時に伝えられるような表紙を目指して、毎号熟考を重ねています。

齊藤:DHBRはデジタル媒体でも積極的に情報発信していますね。紙媒体とデジタル媒体の棲み分けや今後の発展の仕方などについてお考えを聞かせてもらえますか。

常盤様:ご承知の通り、紙媒体のマーケットは年々縮小しています。書店の数も毎年減少し、売り場面積も小さくなり続けています。この方向は不可避と考えますが、その中でどうやって媒体プレゼンスを保つのか、日々真剣に考えています。紙媒体自体がなくなることはないと思いますが、マーケットがデジタルシフトしているのは厳然とした事実です。これまでのキャリアで紙媒体とデジタル媒体の両方にかかわってきた身として実感したのは、「紙媒体による体験とデジタル媒体による体験は似て非なるもの」ということでした。

齊藤:デジタル媒体と紙媒体の違いをどういうところに感じていますか?

常盤様:本質的な編集技術において紙とデジタルの共通点は多々あるものの、表現の仕方や読者への情報の届き方には大きな違いがあります。わたし自身もかつて、プライベートで読む書籍はすべて電子書籍に切り替えてみたこともありましたが、結局いまでは紙媒体に戻ってきました。情報の脳への定着の仕方がまったく違うと感じたからです。そうした個人的な体験も含めて、DHBR編集長の任に就いたときには、すでに私の中では紙とデジタルの棲み分けができていました。

齊藤:紙媒体とデジタル媒体の相乗効果はありますか。

常盤様:紙媒体自体は今後、大きな成長を期待できるマーケットではありませんが、現在でも「DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー」というブランドの源泉になり続けていることは確かです。紙質や表紙デザイン、ページレイアウト、紙の手触りなど、すべての読書体験がDHBRというブランドをかたちづくっています。そう思える理由の一つとして、DHBRオンラインの有料プランにお申し込みの少なくない方が、オンライン記事をまだあまり読んでいないのに会員登録のお申し込みをされることが挙げられます。その背景には、紙媒体によるブランド認知があると考えられます。

齊藤:読者の購読の決断が非常に早いのですね?

常盤様:通常、読者の方が有料のオンライン媒体に申し込むには、ある程度の時間がかかります。何度も無料の記事を読み、ようやく有料会員に申し込むという手順が一般的です。ところがDHBRオンラインでは、サイトを訪問してくださった方がいきなり年額プランに登録してくださるというケースが、他媒体に比べて多い印象を受けます。読者の方にヒアリングをさせていただくと、「会社でずっとDHBRを読んでいた」「学生時代にお世話になった」「上司に勧められた」など、紙媒体によるブランド認知がなされていたことが理由で契約に至ったというお声を多く聞きます。

齊藤:そのほかにも何か違いはありますか。

常盤様:紙媒体には、コンテンツに没入して読める良さがあります。特にわたしたちの媒体は、じっくり読んで現実におけるさまざまな思考や判断に役立てていただく内容がメインとなるので、紙ならではの"没入感"はとても大切だと感じています。その一方でデジタル媒体は、実用的な調べ物をしたいときや関連記事を探したいときなど、さまざまな周辺テーマや深掘りしたテーマに出会わせてくれる存在として、「ビジネスリーダーのためのユーティリティソフト」のように育てていきたいと考えています。

坂野:AI時代における"言葉の力"やメディアとしてのAIとの付き合い方について、常盤編集長のお考えをお聞かせいただけますか。

常盤様:わたしが編集長を拝命した2024年4月時点での「いよいよAIがやってくる」という感覚と、それから1年半経過した現在の「すでにその渦中にある」という感覚を比べると、AIの進歩の猛烈なスピードには驚くばかりです。読者サイドでも情報収集の仕方が大きく変わっているので、わたしたちも「良質なコンテンツを丁寧に編集してお届けする」感覚だけではもう足りないと思っています。紙でもオンラインのサブスクリプションでもない情報消費の仕方がすでに存在しており、そこにわたしたち編集部は、新たな機能開発なども含めて対応していかなければならないと感じています。

坂野:意思決定の場にも生成AIが影響を及ぼす時代になりました。

常盤様:特にわたしたちの読者には意思決定者層も多いですから、そうした方たちに及ぼす生成AIのインパクトは、過去のさまざまなイノベーションの比ではないと感じます。業務効率化の目的で生成AIを利用することには大賛成ですが、意思決定そのものを生成AIに任せるような風潮が広がってくるとすれば、そこは一旦立ち止まって考える必要があるように思います。DHBRの論文でも両論あって、生成AIを有効活用して意思決定に役立てようという論考から、全面的な生成AI依存に対して疑問を呈する論考までさまざまです。

坂野:意思決定を生成AIに任せてしまうようになると、今度は人の判断力が衰えてしまわないか心配です。

常盤様:まさにそうですね。生成AIの取り扱いは「白か黒か」という話ではないので、「賢く使う」ことを意識的に行わないと大変なことになりそうです。最終的に誰が責任を取るのかという問題に行き着くので、これとセットで考える必要があります。この先いろいろなものが生成AIに代替されるとしても、意思決定と責任に関しては、最終的に人の手のうちに残るのではないかと考えています。DHBRは、リーダーの方たちにより良い意思決定をしていただくための存在であると考えているので、その意思決定に影響を及ぼしうる生成AIについては今後もその動向を注視していきたいと考えています。

大里:当社は長年DHBRの翻訳を担当させていただいていますが、今後も貴誌のブランディングに役立てるよう努力を続けていきたいと考えています。わたしたちのサービスに対するご感想や、今後に向けた期待があったらぜひお聞かせください。

常盤様:いつもアークコミュニケーションズさんにはお世話になっており、大変感謝しています。どのような時代が来てもわたしたち編集部が目指すべきゴールはとてもシンプルで、「HBRの最新トピックスを、なるべく忠実に、日本の読者の方たちが咀嚼しやすいかたちにしてお届けする」ことこそが使命と考えています。

今後、翻訳に対してAIが寄与する部分は増えると思いますが、人の手による、読者の受け止め方まで配慮した緻密な翻訳も依然として必要です。アークコミュニケーションズさんの翻訳原稿を拝見してニヤリとすることがよくあります。「これはこういう意図で敢えてこのような翻訳をしたのだろう」という"翻訳者の痕跡"が見て取れるからです。よりよい日本語にするために、いつも手を抜かず貪欲に翻訳に取り組んでいただいており、今後もパートナーとして欠かせない存在です。

大里:ありがとうございます。アークコミュニケーションズのミッションステートメントである「お客様の思いや本質を、わかりやすく世界に伝える」を実現すべく努力している姿勢をご評価いただけて大変嬉しく存じます。これからも引き続きよろしくお願いいたします。

-------------------------

翻訳、Web制作と派遣・紹介についてこちらからお気軽にお問合せ下さい。

アークコミュニケーションズ

funNOTE更新情報

ニュースレターのご案内

アークコミュニケーションズでは、Web制作・翻訳などの旬な話題から、スタッフ紹介まで「アークコミュニケーションズの今」をfunNOTEという形で、年2回(夏・冬)皆さまにお届けしています。

本サイト(www.arc-c.jp)は、快適にご利用いただくためにクッキー(Cookie)を使用しております。

Cookieの使用に同意いただける場合は「同意する」ボタンを押してください。

なお本サイトのCookie使用については、「プライバシーポリシー」をご覧ください。